夜に鏡を見てはいけないのはなぜ?日本の言い伝えと心の働きに迫る

鏡は私たちの生活に欠かせない身近な道具ですが、「夜に鏡を見てはいけない」という少し不気味な言い伝えを耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。この言葉の背景には、日本の古い信仰や文化的な価値観、そして人間の心理に関わる興味深い要素が含まれています。

この記事では、この言い伝えの起源と意味を、歴史的・文化的背景、心理学的視点、そして世界の類似する習慣と照らし合わせながら考察していきます。

夜に対する日本古来の考え方

日本では、夜は神秘的で危険な時間とされてきました。特に「丑三つ時(うしみつどき)」と呼ばれる深夜2時ごろは、霊的な力が高まる時間帯と考えられ、幽霊や妖怪が現れると信じられていました。

この時間に鏡をのぞくと、普段は見えない世界とつながってしまうかもしれない――そんな恐れから、「夜に鏡を見てはいけない」という迷信が生まれたと考えられます。

図解:丑三つ時と鏡の関係

+------------------------+

| 丑三つ時(午前2時頃) |

+------------------------+

↓

霊的エネルギーが最も強まる

↓

鏡を通じて異界とつながる

↓

霊的な存在が現れる可能性

鏡に込められた神聖さと神秘性

鏡は単なる日用品ではなく、古代から神聖な存在として扱われてきました。たとえば、神社では神の依代(よりしろ)として鏡が祀られており

イメージ図:夜に鏡を見てはいけない迷信の3要素(丑三つ時・合わせ鏡・鏡をのぞく人物)

、三種の神器の一つ「八咫鏡(やたのかがみ)」は日本神話において重要な意味を持ちます。

、三種の神器の一つ「八咫鏡(やたのかがみ)」は日本神話において重要な意味を持ちます。

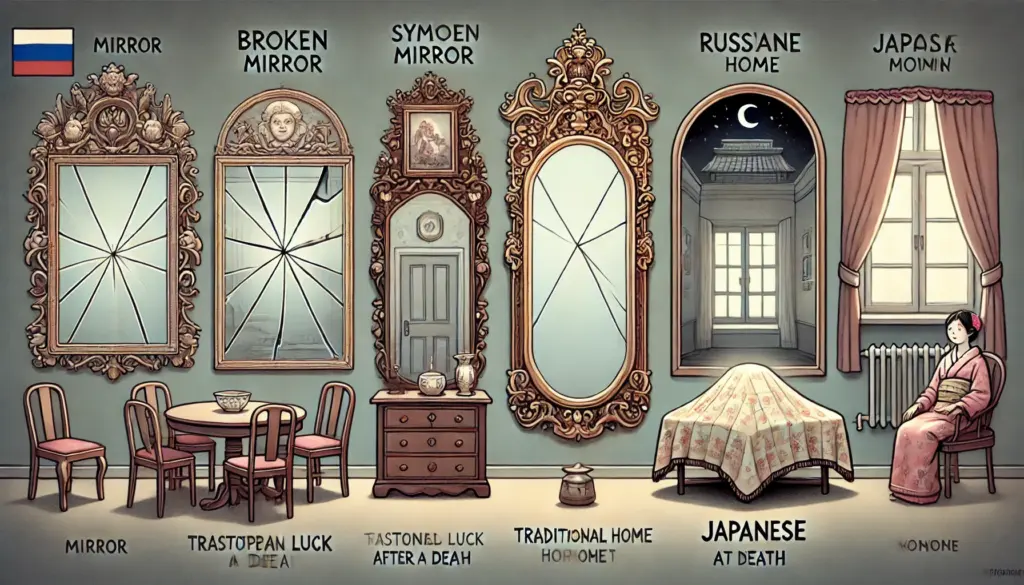

比較図:世界における鏡に関する迷信と文化的習慣

鏡には次のような象徴的意味があるとされています:

鏡には次のような象徴的意味があるとされています:

-

真実を映す

-

邪気をはね返す

-

魂を宿す、映す

-

異界への入り口になる

こうした信仰が、夜という霊的な不安定さと重なり合い、夜の鏡に特別な注意を払うようになったと考えられます。

合わせ鏡が呼び起こす不安

鏡を2枚向かい合わせにした「合わせ鏡」は、無限に続くような像が映し出されます。この現象は、物理的には光の反射によるものですが、昔の人々にとっては霊界への通路のように見え、不吉なものとされていました。

合わせ鏡についての迷信や考え方には次のようなものがあります:

-

霊が出入りしやすい

-

運気やエネルギーの乱れを引き起こす(風水)

-

未来や死の影を映すとされる

図解:合わせ鏡のイメージ

[ 鏡A ] ←→ [ 鏡B ]

↓ ↓

無限に続く鏡像

(異界への通路とされる)

世界に広がる鏡の迷信

鏡に関する不思議な信仰は日本だけに限らず、世界中にさまざまな形で存在しています。

-

ヨーロッパ:「鏡を割ると7年間不幸が続く」

-

イギリス:死者が出た家では鏡を布で覆う

-

ロシア:家を出たあと忘れ物を取りに戻った場合は、再出発前に鏡を見る

こうした文化の違いがありながらも、「鏡は霊的に特別なもの」という感覚は共通しています。

心理学的に見た鏡の怖さ

夜の薄暗い部屋で鏡を見て、ゾッとしたことはありませんか? 実はこれ、人間の脳と視覚のしくみが関係しています。

暗い場所では目から入る情報が不完全になり、脳がその隙間を想像で補います。これにより、鏡の中に映る自分の顔が歪んで見えたり、まったく別人に見えることがあります。

これは以下のような心理現象によって説明できます:

-

パレイドリア:ランダムなものの中に意味のある形(顔など)を見つける

-

奇妙な顔錯視:暗所で自分の顔を見つめると顔が変化して見える現象

図解:暗所での錯視体験のしくみ

暗い部屋 + 鏡を見る → 情報不足

↓

脳が情報を補う(想像・誤認)

↓

顔が変形・他人に見える など

このように、夜の鏡に不気味さを感じるのは、誰にでも起こる自然な錯覚現象だと考えられます。

現代に残る鏡のタブー

現代では「迷信」として扱われることの多い鏡に関する言い伝えですが、完全に消え去ったわけではありません。「念のために夜は鏡を布で覆っている」「寝室に鏡を置かない」といった人も一定数います。

また、ホラー映画や都市伝説では、「夜の鏡」は今もなお恐怖の象徴として登場します。このような物語は、迷信を現代に伝えると同時に、人々の想像力を刺激し続けているのです。

おわりに:鏡が映すのは「恐れ」か「文化」か

「夜に鏡を見てはいけない」という言い伝えには、古くから人間が抱いてきた不安や敬意、そして未知への想像力が映し出されています。科学的には根拠のない迷信だとしても、そこに込められた文化的・心理的意味は無視できません。

鏡は「心の奥」を映す存在でもあります。この言い伝えを通して、私たちは過去の人々の世界の見方、そして自分自身の感じる「恐れ」の正体を見つめ直すことができるのです。

コメント