SNSを賑わす“訳アリ心霊マンション”とは一体何者?

2025年春、SNSを中心にじわじわと拡散され始めたひとつのコンテンツが、今、日本中の若者を夢中にさせている。その名も「訳アリ心霊マンション」。タイトルを聞いただけで、「あ、これはヤバいやつだ」と察する人も多いかもしれない。だが実はこの作品、単なるホラーや都市伝説の枠に収まらない、複雑な人間模様や社会への問題提起まで含まれている、“深くて怖い”ストーリーなのだ。

「訳アリ心霊マンション」とは、架空の築40年の古びた団地を舞台に繰り広げられる短編連作ホラードラマシリーズ。主にTikTokやYouTube Shorts、Instagramリールなどで投稿され、各回1〜3分という短さながら、視聴者の心をガシッと掴んで離さない中毒性がある。登場人物はそれぞれが“訳アリ”で、マンションに越してきた理由が徐々に明かされるのだが、その過程で巻き起こる心霊現象と過去の悲劇が交差する。

なぜ今、これほどまでに話題になっているのか?

SNSで「訳アリ心霊マンション」と検索すると、膨大な数のハッシュタグ投稿がヒットする。ある動画では、深夜の洗濯室から響く女のすすり泣きに住民が怯える様子がリアルに描かれ、別の投稿ではエレベーターに写り込む“何か”に視聴者がパニックになるなど、毎回「次が気になる」展開が続く。

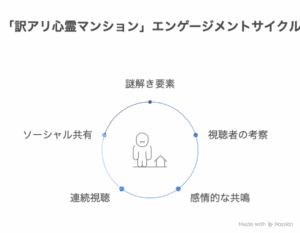

この爆発的な人気の背景には、現代人のメディア視聴スタイルの変化がある。短くてインパクトのあるコンテンツが主流となった中で、「訳アリ心霊マンション」は1話1話が短編映画のような完成度で、多くの人の「スキマ時間」にフィットしている。

また、恐怖を煽るだけではなく、視聴者の“共感”を生む設定も人気の理由だ。登場人物たちは皆、貧困、孤独、家庭崩壊、トラウマといった現代社会が抱える問題を抱えており、その“訳アリ”な背景に多くの視聴者が自分を重ねている。

心霊×社会問題——ただのホラーじゃない

たとえば、あるエピソードでは、リストラされた中年男性が「激安」という理由でこのマンションに引っ越してくる。しかし、部屋には前の住人が遺した奇妙な日記があり、そこには「夜の2時にドアを開けてはいけない」とだけ書かれている。その忠告を無視した彼は、ある夜、謎の来訪者に出会うことになる——。

このように、作品内では心霊現象の“原因”が住人たちの過去と密接にリンクしている。幽霊がただ怖がらせる存在ではなく、むしろ「警鐘」としての役割を果たしていることが多く、視聴後に考えさせられる余韻が残る。

視聴者のコメント欄には、「ただのホラーじゃない」「泣いてしまった」「心霊より人間の方が怖いかも」といった声が多く見られる。これは、“怖さ”を通して社会の歪みや人間の闇を浮かび上がらせるという、現代的ホラーの新しい形ともいえるだろう。

視聴者を惹きつける“リアル”と“共感”

人気の理由はストーリーだけにとどまらない。「訳アリ心霊マンション」は撮影方法にもこだわっており、あえて手持ちカメラ風の揺れや照明の薄暗さを強調することで、ドキュメンタリー的なリアル感を演出している。

さらに、キャストもあえて“普通っぽい”人を起用。芸能人ではなく、SNSで活動する無名の俳優やモデルを起用することで、「本当にありそう」「自分の知り合いかも」といった没入感が生まれている。

加えて、視聴者参加型の仕掛けも秀逸だ。各話のラストには「この住人の過去を予想してコメントしてね」といった問いかけがあり、視聴者が物語に“参加”できるようになっている。このインタラクティブ性が、SNSでの拡散をさらに後押ししているのだ。

“訳アリ”というキーワードがもつ魔力

「訳アリ」という言葉には、不思議な魅力がある。それは、安さや手軽さの裏に潜む“何か”を暗示し、聞いた人の好奇心をくすぐる。現実でも、「家賃2万円」「敷金礼金ゼロ」の物件に引っ越してみたら、隣人が…といったエピソードが話題になることがある。

「訳アリ心霊マンション」は、こうしたリアルな都市伝説とエンタメの境界線を曖昧にし、視聴者に「もしかして自分の周りにも?」と思わせる力を持っている。これは、ホラー作品の原点である「日常の中に潜む恐怖」を見事に体現しているといえる。

今後の展開は?そして、類似作品の登場も

現在、「訳アリ心霊マンション」はすでにシリーズ化され、スピンオフ作品やオフ会イベント、さらには実際の廃墟を使った体験型ホラーハウスの企画も進行中とのこと。もしかすると、今後はテレビドラマや映画化もありえるかもしれない。

また、その影響で「訳アリ○○」というタイトルの二次創作や類似作品も増えており、ちょっとした“訳アリブーム”が巻き起こっている。今後のホラー業界の新潮流として、注目すべき動きだろう。

まとめ:ホラーの枠を超えた、現代人のための物語

「訳アリ心霊マンション」は、ただのホラー作品ではない。そこには現代人が抱える不安、孤独、そして他者とのつながりの希薄さがリアルに描かれている。だからこそ、ただ「怖い」だけで終わらず、「考えさせられる」「共感できる」物語として、SNSでこれほどの人気を博しているのだろう。

今後もこのブームは続くと予想される。だが、それ以上に、私たち自身が日々暮らしている場所——その“訳”を、少しだけ見つめ直してみる必要があるのかもしれない。

コメント